Donald Trump a mis à exécution une menace qu’il brandissait depuis plusieurs semaines : attaquer le Nigeria. Du moins, c’est ainsi que nombre de médias ont relayé l’annonce. En réalité, l’opération militaire ne visait pas formellement l’État nigérian en tant que tel, mais des groupes qualifiés de terroristes, contre lesquels les États-Unis prétendent mener une guerre globale. Cette nuance, pourtant essentielle, a été volontairement brouillée par une rhétorique confuse, sinon trompeuse, qui a contribué à entretenir l’idée d’une agression directe contre un pays souverain.

Sans entrer ici dans le débat, pourtant crucial, sur la genèse trouble de ces groupes armés — leurs origines, leurs financements, leurs soutiens plus ou moins indirects — et sans rappeler en détail les liens ambigus que les États-Unis ont pu entretenir avec certains d’entre eux, il faut constater que cette mise en scène correspond parfaitement au personnage Trump. Elle reflète son goût pour l’excès, l’ostentation de la force brute, la théâtralisation de la puissance militaire américaine dont il se veut le dépositaire exclusif, et qu’il brandit dès qu’il en a l’occasion. Une puissance qu’il exerce là où le coût politique, militaire ou stratégique est faible, et qu’il se garde bien de déployer là où elle pourrait s’avérer risquée, contre-productive ou tout simplement suicidaire pour lui-même et son pays.

Car ce que Trump se permet au Nigeria, il ne pourrait évidemment pas le tenter, dans des conditions comparables, face à la Chine, et encore moins face à la Russie, sans s’exposer à des représailles autrement plus graves. Avec un pays africain, en revanche, l’affaire semble entendue. L’asymétrie des rapports de force autorise alors toutes les démonstrations de virilité politique : exhiber ses muscles, jouer les mâles dominants sur la scène internationale, frapper sans craindre de conséquences sérieuses. Il s’agit d’une violence spectaculaire, presque gratuite, qui s’inscrit pleinement dans son discours de campagne permanent : celui d’un chef impitoyable qui « punit » les ennemis désignés de l’Amérique. Une rhétorique qui, si elle est structurellement inhérente à l’idéologie et aux pratiques géopolitiques américaines depuis des décennies, se trouve ici déclinée dans un style, un tempo et selon des humeurs typiquement trumpiens.

Dans cette logique, Trump a choisi un moment hautement symbolique : la veille de Noël. Officiellement, il s’agissait de punir des groupes accusés de massacrer des chrétiens dans le nord du Nigeria. Un acte de justice ? Une volonté sincère de mettre fin à la barbarie terroriste ? Une solidarité religieuse avec les chrétiens nigérians ? L’hypothèse prête à sourire lorsqu’elle émane d’un homme qui a qualifié, sans détour, les pays africains de « trous du cul » et qui n’a jamais manifesté le moindre humanisme à l’égard des peuples noirs. On est en droit de se demander depuis quand l’ivresse humanitaire aurait gagné Donald Trump, et par quel miracle une soudaine compassion pour les chrétiens africains l’aurait saisi au point de justifier une intervention armée.

Toujours est-il que, comme l’ont annoncé certains médias plus friands de sensationnel que de précision, les États-Unis de Trump ont bombardé le nord majoritairement musulman du Nigeria, dirigé par le président Bola Tinubu, lui-même musulman, bien que natif du sud du pays. Face à cette attaque, le gouvernement nigérian s’est empressé de parler de « collaboration » et d’« opération conjointe » avec Washington. Une position pour le moins troublante. Pourquoi collaborer avec l’Amérique de Trump sur la base d’un discours ouvertement idéologique et clivant, qui ne peut que nourrir les tensions religieuses et exacerber les violences intercommunautaires déjà endémiques ?

L’argument invoqué par Trump — la protection des chrétiens du nord du Nigeria — et le calendrier choisi — la veille d’une grande fête chrétienne — suffisent à démontrer que cette opération n’avait rien d’un geste pacificateur. Elle révèle au contraire un mépris total pour l’équilibre fragile de la société nigériane et met en lumière l’incapacité, voire la complaisance, du gouvernement nigérian à défendre pleinement la souveraineté de son État en refusant toute ingérence étrangère dans ses affaires intérieures.

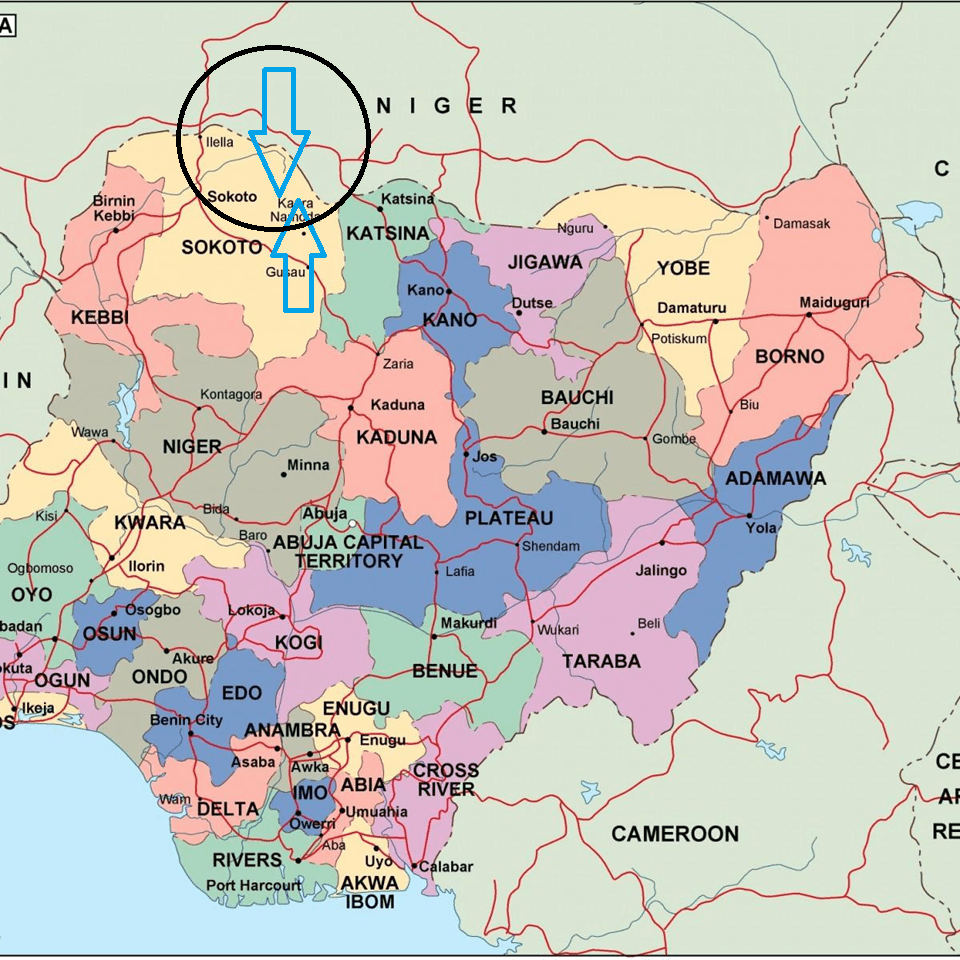

Plus troublant encore est le choix de la zone ciblée. Depuis des années, les régions nigérianes les plus durement frappées par Boko Haram et par les groupes affiliés à l’État islamique sont bien connues : Borno, Yobe, Adamawa, Plateau, Kano, entre autres. Or, contre toute logique sécuritaire, l’opération américaine a visé l’État de Sokoto et plusieurs communautés qui n’ont connu que peu, voire pas, d’attaques terroristes majeures. Officiellement, cette décision aurait été prise sur recommandation des autorités nigérianes, dans le cadre d’une action concertée. Officieusement, elle soulève de lourds soupçons.

Tout porte à croire que l’État de Sokoto a servi de bouc émissaire pour des raisons géopolitiques à peine dissimulées. La prétendue lutte contre Boko Haram — un groupe dont les circuits de financement et de logistique ont, par le passé, bénéficié de complicités occidentales — apparaît ici comme un prétexte commode. Elle illustre l’hypocrisie structurelle de la lutte antiterroriste telle qu’elle est menée en Afrique : un terrorisme souvent instrumentalisé à des fins de déstabilisation politique, de prédation matérielle et de contrôle stratégique.

Le choix de Sokoto n’a rien d’anodin. Cet État est frontalier de la République du Niger, donc directement voisin de l’Alliance des États du Sahel (AES). Or le Niger, depuis le coup d’État de 2023, est dirigé par un pouvoir militaire qui a expulsé successivement les forces françaises puis américaines, et qui revendique ouvertement sa souveraineté. Un Niger décidé à mettre fin au pillage de ses ressources, notamment de l’uranium, et à les consacrer au développement de son peuple, à l’instar du Mali et du Burkina Faso, ses partenaires au sein de l’AES.

Cette affirmation d’indépendance vaut à ces pays une hostilité croissante de la part de la France, qui ne s’est jamais résignée à la perte de son influence sahélienne et qui multiplie les pressions, directes ou indirectes, en s’appuyant sur des États frontaliers. Dans ce contexte, il n’est pas déraisonnable de penser que l’attaque américaine à la frontière nigérienne ne déplaît nullement à Paris — quand bien même elle n’en serait pas l’instigatrice explicite. Elle constitue un moyen de pression supplémentaire, un signal de force adressé aux autorités nigériennes, leur rappelant la supériorité militaire occidentale et la capacité de nuisance d’acteurs extérieurs prétendument « neutres ».

Enfin, le timing international de cette opération interroge. Elle survient à quelques jours de discussions sensibles autour d’un éventuel accord entre l’Ukraine et la Russie, sous l’égide biaisée des États-Unis, et dont le soutien européen, notamment français, serait déterminant. Dans cette optique, l’attaque menée par Trump pourrait bien relever d’un marchandage géopolitique classique : rendre service à la France sur le terrain africain afin d’obtenir, en retour, son alignement sur d’autres dossiers stratégiques. Une diplomatie de troc brutal, résumée par la formule cynique : « tu me passes la rhubarbe, je te passe la moutarde. »

Adenifuja Bolaji