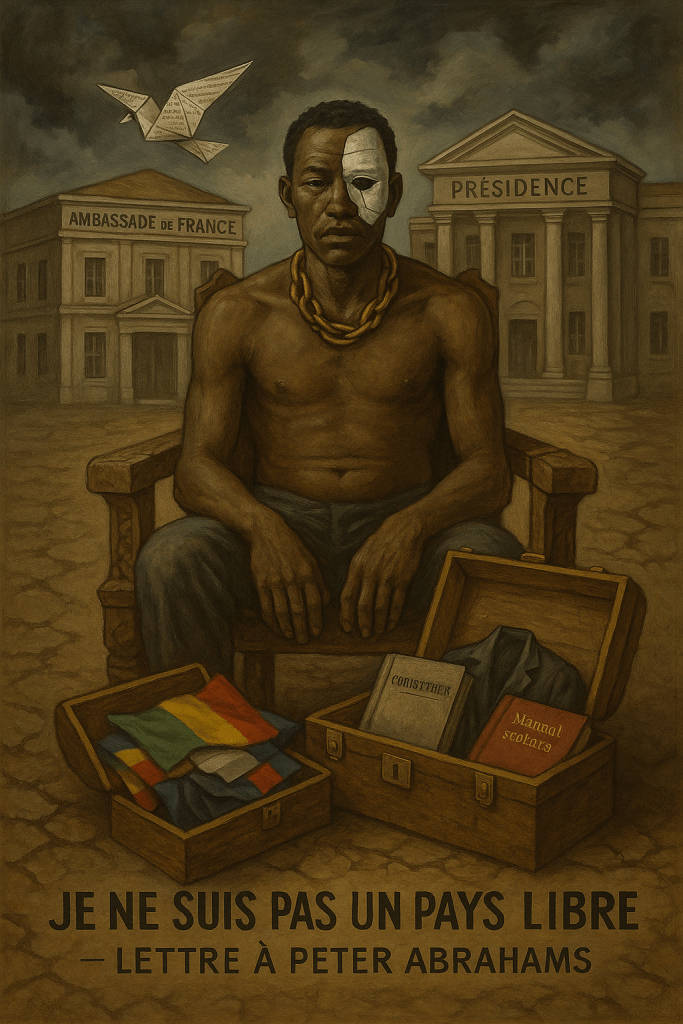

1er août, Cotonou – à l’heure des tambours officiels et des drapeaux déployés

À l’esprit de Peter Abrahams,

Depuis l’ombre brûlante de l’Afrique dite indépendante,

Je t’écris, frère en lucidité, frère en révolte, depuis ce coin de la terre que l’on continue d’appeler République du Bénin, un pays qui te ressemble à peine, mais dont les chaînes, comme celles que tu as dénoncées dans Je ne suis pas un homme libre, sont forgées dans le même acier colonial — invisible, inflexible, et désormais porté par des mains noires.

Je t’écris en ce jour dit de « l’indépendance », le 1er août, rituel de fanfares et de drapeaux, où l’on célèbre avec ferveur un mensonge si ancien qu’il a fini par paraître réel. Mais moi, je ne suis pas dupe. Je ne suis pas un pays libre.

Je l’ai demandé à un ami, tout drapé de patriotisme, d’indépendance de quoi ? de qui ? Il m’a soufflé : « de la France », mais ses yeux trahissaient la honte et le dépit. Il savait, comme moi, que ce 1er août n’est qu’une farce tragique — un rendez-vous annuel avec l’illusion, une répétition solennelle de la défaite.

Car ce que l’on nous a donné, ce jour-là, ce n’est pas la liberté. Ce fut une ruse, une opération savamment montée pour transférer le fouet d’une main blanche à une main noire, plus zélée encore. On nous a endormi à coups de discours ronflants, tout en s’assurant que la domination, l’exploitation, et le racisme systémique changent de visage sans jamais disparaître.

Et ceux qui tiennent aujourd’hui le manche ne sont pas venus de loin. Ce sont les fils du pays — les bons nègres, les dociles, les carriéristes. Ceux qui ont trouvé dans la servilité une promotion, dans la répression une vocation. Ils ne nous ont pas libérés ; ils nous ont vendus. Non plus pour des chaînes, mais pour des postes. Non plus à l’Europe, mais à la Françafrique, cette machine infâme qui recycle les anciens maîtres en partenaires bienveillants, et les anciens colonisés en supplétifs dévoués.

Tu sais ce qu’il y a de pire, Peter ? Ce n’est pas qu’ils aient échoué à nous libérer. C’est qu’ils osent nous dire que nous sommes libres.

Libres, alors que nous pensons, parlons, rêvons dans la langue de ceux qui nous ont opprimés. Libres, alors que nos langues meurent à petit feu, étranglées par l’école, par l’État, par la honte.

Libres, alors que notre économie n’est qu’un appendice de la leur, un ventre vide qui attend des cargaisons chinoises ou françaises pour se remplir. Libres, alors que notre monnaie, le franc CFA, sent encore la sueur coloniale, imposée par décret depuis Paris.

Libres, alors que dans les banques, les hôpitaux, les hôtels, le Blanc passe toujours avant. Non parce qu’il le demande, mais parce que nous nous empressons de le lui accorder. Le Noir ici n’est jamais roi, même chez lui.

Libres, alors que la France place son ambassade à deux pas du palais présidentiel, comme pour mieux murmurer ses ordres à l’oreille du pouvoir.

Libres, alors que nous fermons les frontières avec nos frères du Niger sans état d’âme, sur ordre ou pour plaire, pendant que des enfants meurent faute de soins.

Libres, disons-nous, mais nous ne savons même plus ce que cela signifie. La liberté est devenue un mot creux, un badge de carton agité devant les foules pendant qu’on leur vole l’avenir.

Je ne suis pas un pays libre, Peter. Je suis un pays prisonnier de ses élites, de ses habitudes coloniales, de son manque de courage. Un pays qui se maquille en État mais dont l’âme est enchaînée. Un pays qui célèbre sa liberté sous occupation symbolique, morale et économique.

Mais je t’écris aussi parce qu’au fond de cette colère subsiste une lueur. Ta voix, celle des Lumumba, des Sankara, des Fanon, continue de résonner. Elle nous rappelle que la liberté ne se donne pas — elle se prend. Elle se mérite. Elle se bâtit.

Alors non, je ne suis pas un pays libre. Mais je veux, un jour, pouvoir écrire à ton esprit pour lui dire :

« Peter, nous avons enfin brisé les chaînes. Pas seulement celles de fer, mais celles dans nos têtes. »

D’ici là, je veille, j’écris, je résiste.

Ton frère meurtri mais debout,

Le Bénin

Merci d’attirer notre attention sur le fait que l’Indépendance reste pour nous une conquête à faire ! Mais ce que je retiens, en dépit de tous les défis de souveraineté que nous avons encore à relever, c’est la lutte héroïque de nos combattants et militants contre le régime colonial, depuis les guerriers résistants de Gbɛhanzin et de Bio Guera jusqu’à nos leaders vraiment anticolonialistes (de la trempe de L. Hounkanrin). Je n’oublie pas le bas-peuple qui, par une forme d’indocilité sournoise, a participé à la lutte. Je salue le sacrifice de tous ces combattants (Je ne parle pas des vendus). Ils ont mené la lutte jusqu’à un point. À nous de la poursuivre. C’est le sens que je donne à cette fête de l’Indépendance, la célébration d’un Idéal qui n’est pas encore totalement atteint, mais pour lequel des milliers d’hommes et de femmes ont lutté et sacrifié leurs vies. Merci .

Merci pour ce message, qui a le mérite de rappeler la nécessité de ne pas céder au cynisme absolu. Mais il me semble aussi que la construction d’un récit héroïque autour de l’indépendance mérite d’être interrogée dans sa part de mythe et de projection idéologique. Car si l’on salue volontiers le courage de quelques figures authentiquement anticolonialistes — comme L. Hunkanrin, que vous citez à juste titre —, force est de constater que les manifestations concrètes, organisées et massives de résistance en Afrique francophone restent très en deçà des mouvements de libération tels qu’on a pu les voir en Algérie ou au Vietnam.

En Algérie, la lutte pour l’indépendance fut longue, sanglante, radicale, appuyée par une organisation politico-militaire structurée (le FLN), soutenue sur le plan international, et porteuse d’une véritable rupture avec l’ordre colonial. Au Vietnam, la guerre de libération fut encore plus spectaculaire : elle a non seulement renversé l’ordre colonial français, mais aussi tenu tête à la machine militaire américaine, au prix d’énormes sacrifices. Dans les deux cas, la souveraineté post-indépendance fut construite sur la base d’un affrontement réel, d’un projet politique élaboré et d’une prise de pouvoir incontestable. On est loin, en comparaison, des transitions africaines souvent négociées en coulisses avec les anciens colons, dans un climat de continuité administrative et d’héritage institutionnel.

Quant à Hunkanrin, les recherches biographiques que j’ai menées indiquent que le sens profond de sa lutte n’était pas tant tourné vers la souveraineté nationale que vers l’égalité — cette égalité républicaine, telle que promise par la devise française, et dont il dénonçait l’hypocrisie coloniale. Son combat s’inscrivait davantage dans une revendication d’universalité des droits que dans une logique de rupture nationaliste.

La référence obligée à Gbɛhanzin ou à Bio Guera dans les discours mémoriels participe souvent d’un besoin symbolique : celui de fonder une continuité héroïque, une filiation de la résistance qui viendrait légitimer nos indépendances comme conquêtes. Mais cette narration escamote les compromissions, les transmissions coloniales dans les structures de pouvoir, et surtout la manière dont l’indépendance a été, dans bien des cas, octroyée plus que conquise, dans un contexte de recomposition néocoloniale.

Cela ne revient pas à nier toute forme de lutte ou de sacrifice, mais à refuser de célébrer un idéal sans questionner les conditions réelles de son avènement. L’histoire nationale ne peut être bâtie sur un seul élan de foi patriotique ; elle a besoin de rigueur, d’archives, d’analyses, et surtout du courage de regarder en face les silences, les zones d’ombre, et les renoncements.

B.A.

« Je ne suis pas un pays libre » l’affirmation a au moins le mérite d’amener à se poser une question en filigrane : « Suis-je un pays libre ? » et en corollaire « Sommes-nous des hommes libres ? ». Les questions une fois posées, il nous reste à assumer le fait que les les luttes pour les conquêtes des souverainetés, des libertés, ressortent d’une veille permanente, inter générationnelle, chaque génération assumant sa part et transmettant le témoin à la suivante au sens où Frantz Fanon le dictait. L’on se souvient de la réaction guerrière de l’Etat Français à la prise de pouvoir au Niger et des velléités guerrières qui s’en sont suivies … Une posture qui n’est que l’expression des rapports réels plus de 60 ans après les indépendances ? « Suis je un pays libre ? » … Le discours sans fard de bas étage d’un général sur sa vision des rapports avec l’Afrique dans le présent et dans le futur de son imaginaire sempiternellement colonial nous rappelle et nous appelle à la conscience d’une vigilance collective active …