La France se présente urbi et orbi comme la patrie des droits de l’Homme. Pourtant, son histoire et ses actions en Afrique noire racontent une tout autre histoire : celle d’une puissance colonialiste et néocolonialiste, ivre de domination et responsable de certains des massacres les plus sombres du XXe siècle. Cet article propose de confronter le récit officiel à la réalité des faits historiques.

Le Pays des Droits de l’Homme face à son passé : l’impensable héritage colonial de la France en Afrique

La France aime à se regarder dans le miroir des Lumières. Elle s’y voit en nation universelle, phare du monde, patrie incontestée des droits de l’Homme et du citoyen. Cette narrative, répétée à l’envi dans les discours politiques et les manuels scolaires, construit une identité nationale fondée sur un idéal de justice et de liberté.

Mais ce miroir est trompeur. Il occulte une autre facette, plus sombre et tout aussi fondamentale, de l’histoire de France : celle d’une nation qui fut l’un des leaders mondiaux de la traite négrière, l’un des plus vastes empires coloniaux et qui a bâti sa puissance sur l’exploitation et la répression sanglante des peuples d’Afrique. Le contraste entre le mythe et la réalité est si brutal qu’il en devient vertigineux. Comment concilier ces deux héritages ?

La réponse est cynique et implacable : le projet universaliste français a longtemps été un universalisme exclusif. Les droits de l’Homme, dans leur application historique, n’ont bien souvent concerné que les Hommes blancs. Les populations noires d’Afrique, déshumanisées et réduites au statut de « sujets » puis de citoyens de seconde zone, étaient tout simplement exclues de ce pacte humaniste. L’histoire des massacres perpétrés par la France en est la preuve la plus accablante.

Un palmarès sanglant : les preuves par l’exemple

Loins d’être des accidents de l’histoire, ces épisodes forment une pattern systémique de violence d’État.

1. Madagascar (1947-1948) : La répression qui démasque l’Empire

Alors que la France se relève à peine de l’Occupation nazie, elle déploie une barbarie coloniale sans nom à Madagascar. En réponse à une insurrection indépendantiste, l’armée française lance une opération de « pacification » d’une brutalité extrême : bombardements aériens et navals de villages, exécutions sommaires, tortures et emprisonnements massifs dans des camps où les conditions sont mortelles. Le bilan est estimé entre 60 000 et 100 000 morts malgaches, majoritairement civils. Ce massacre, survenu après la création de l’ONU et la signature de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, démontre que les valeurs républicaines s’arrêtaient aux frontières de l’Hexagone.

2. La « guerre cachée » du Cameroun (années 1950-1960)

Ici, la France ne se contente pas de réprimer ; elle organise méthodiquement l’éradication d’un mouvement politique. Pour contrer l’Union des Populations du Cameroun (UPC) qui réclame une indépendance réelle, et afin de garder le contrôle de ce territoire stratégique après l’indépendance officielle de 1960, Paris mène une guerre secrète. Les méthodes sont terrifiantes : bombardements aériens des régions insurgées (notamment le pays Bamiléké), villages rasés, assassinats ciblés des leaders de l’UPC et une répression de masse qui fera des dizaines de milliers de victimes. Cette page, soigneusement cachée des archives et de la mémoire nationale, est un exemple parfait de la realpolitik cynique de la Françafrique.

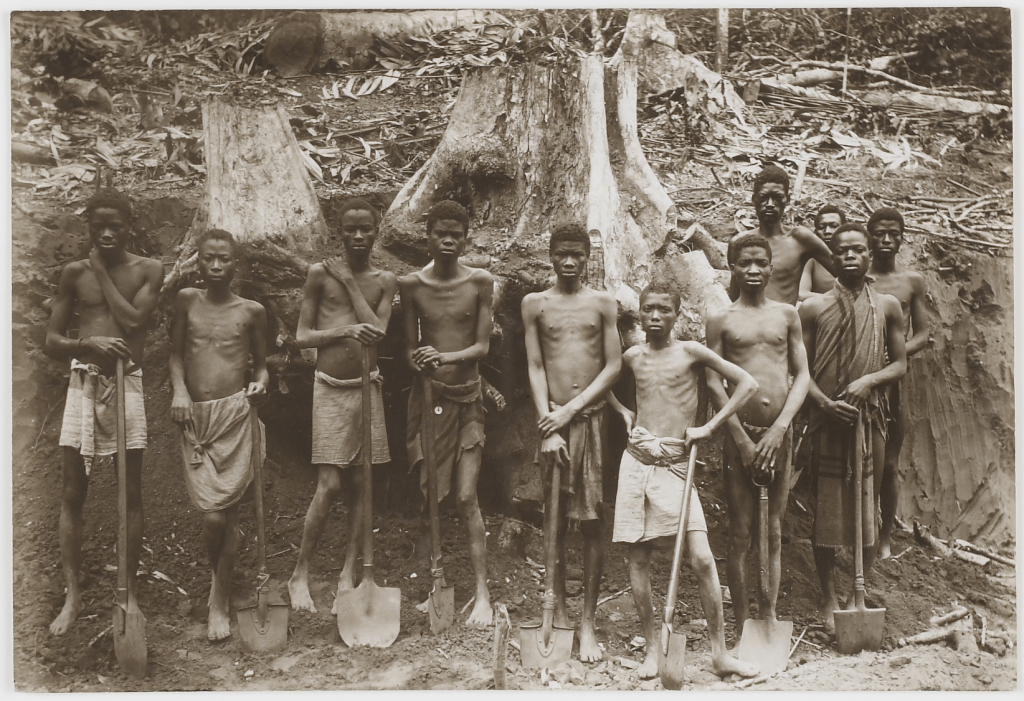

3. Le chemin de fer Congo-Océan : un génocide par l’exploitation

Dans les années 1920-1930, le projet pharaonique de relier Brazzaville à l’océan Atlantique est présenté comme un chef-d’œuvre de la « mise en valeur » coloniale. En réalité, sa construction est un crime contre l’humanité. Bâti sous le régime du travail forcé, le chemin de fer a été le tombeau de plus de 17 000 Africains, morts d’épuisement, de faim ou de maladie dans des conditions atroces. Comme l’a dénoncé l’écrivain Albert Londres, il s’agissait d’un véritable « massacre par le travail », qualifié par certains historiens de « génocide par omission ». La République qui abolissait l’esclavage un siècle plus tôt tolérait ainsi un système de mort industrielle.

Et la liste est malheureusement plus longue : les répressions sanglantes en Algérie (dès Sétif et Guelma en mai 1945), le rôle trouble et accablant dans le génocide des Tutsi au Rwanda, et bien d’autres interventions militaires en Afrique qui interrogent.

Conclusion : L’impénitence comme indice d’un racisme structurel

L’histoire coloniale et néocoloniale révèle moins un accident tragique qu’une logique systémique : celle d’un racisme anti-Noir profondément enraciné dans les sociétés européennes. Ce racisme n’a pas été une simple justification a posteriori des violences, mais leur condition de possibilité. Il a instauré une hiérarchie implicite des vies, permettant que certaines soient détruites, exploitées ou méprisées sans susciter d’indignation durable.

Ce schéma n’appartient pas au passé. Il traverse les siècles sous des formes changeantes, de la traite négrière aux entreprises coloniales, puis aux politiques contemporaines qualifiées de « coopération » ou d’« intervention humanitaire ». Dans chaque cas, persiste l’idée que l’Afrique et ses habitants peuvent être gérés, contrôlés, instrumentalisés au nom d’intérêts supérieurs qui ne leur appartiennent pas.

Le néocolonialisme, en ce sens, n’est pas une rupture mais une continuité. La Françafrique, l’assassinat de figures panafricaines ou les mécanismes de dépendance économique ne sont intelligibles que si l’on admet que le socle racial qui les rend possibles n’a jamais été réellement déconstruit. L’Europe affirme avoir renoncé à la supériorité blanche, mais n’en a abandonné que la forme explicite, non la fonction.

C’est pourquoi la rhétorique de la reconnaissance et du pardon demeure illusoire. Elle présuppose une symétrie morale qui n’existe pas et se heurte à l’absence d’une véritable repentance. Tant que l’infrastructure raciale qui sous-tend les rapports entre l’Europe et l’Afrique n’est pas démantelée, toute déclaration de contrition reste performative et vide.

La question, dès lors, n’est pas celle d’une réconciliation. Elle suppose une égalité préalable qui n’a jamais été instituée. Ce qui est en jeu, c’est la réparation : réparation matérielle, symbolique, institutionnelle, qui seule peut attester d’une volonté de rompre avec la logique raciale ayant structuré l’histoire moderne. Sans elle, l’Europe persiste dans une posture d’impunité, travestie en discours universaliste.

Ainsi, la mémoire n’est pas suffisante. La lucidité non plus. Ce qui est requis, c’est un acte concret : reconnaître que la dette historique existe et qu’elle appelle non pas au pardon, mais à la restitution et à la justice. Toute autre posture ne fait que reconduire l’injustice initiale sous des formes renouvelées.

Alan Basilegpo