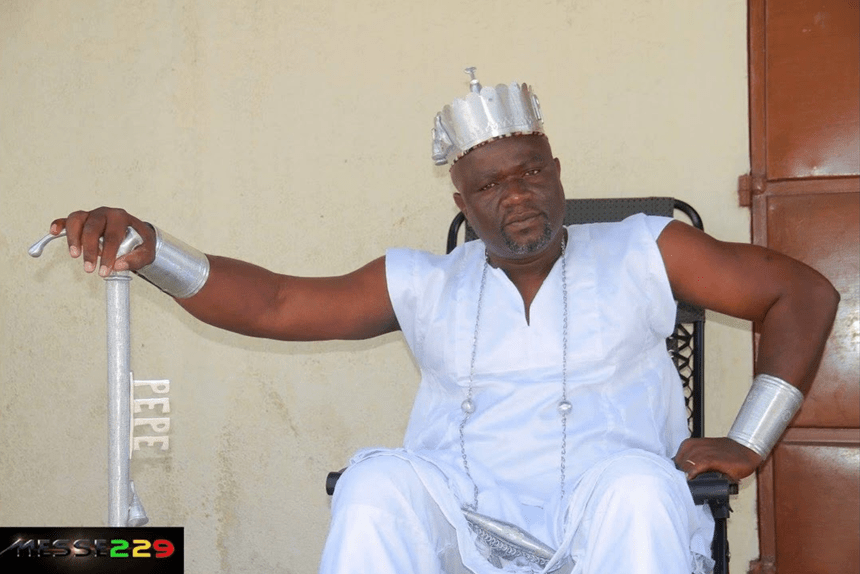

Il arrive qu’un artiste, au-delà de la musique, devienne un témoin, un historien, un critique implacable de son temps. C’est le cas d’Anice Pépé. Disque d’or, figure majeure de la scène béninoise, il n’a pourtant jamais bénéficié de l’exposition internationale à laquelle son talent aurait pu prétendre. La raison ? Peut-être dans une chanson trop audacieuse, trop dérangeante, où il dit haut ce que beaucoup taisent : l’Afrique dépend toujours du Blanc.

Dans une émission consacrée aux musiques traditionnelles – ou qu’on appelle ainsi – un journaliste pose cette question à Anice Pépé, invité du jour :

« Malgré votre disque d’or, votre talent et l’authenticité de votre musique, vous n’avez pas pu donner de spectacles à l’international. Pourquoi ? »

Et Anice Pépé de répondre, sans détour :

« Je pense que celui à qui vous adressez cette question est l’un des plus audacieux et des plus courageux de ce pays. Je suis celui qui n’a pas peur de dire la vérité. Dans ma corporation, tout le monde me connaît. Les autorités aussi me connaissent. Elles savent qu’Anice Pépé, c’est la vérité, c’est la dignité, l’honnêteté, la franchise. »

Puis il ajoute :

« Si nous étions dans un pays sérieux, l’année où j’ai reçu le disque d’or, le ministre de la Culture ou même le président de la République aurait dû me soutenir, me promouvoir. Un artiste couronné ainsi devrait être invité dans les festivals, voyager, représenter son pays à l’international. Mais cela n’a pas été le cas. Ce n’est pas à moi d’organiser des spectacles à l’étranger. C’est le rôle des autorités. Elles n’ont pas su jouer leur rôle. »

Fin de citation.

En écoutant cette réponse, on comprend que le ver est dans le fruit. Car derrière cette indignation perce la véritable raison de la sous-exposition internationale d’Anice Pépé : son audace, sa liberté de parole, et surtout une chanson en particulier, œuvre phare de son répertoire.

Cette chanson s’intitule « Mikpo do yovo si » – en clair : « Nous dépendons toujours du Blanc ». Elle révèle un Anice Pépé historien et panafricaniste, dénonçant les travers du néocolonialisme avec une lucidité implacable.

Il ouvre le morceau par un proverbe :

« Donner le mouton à quelqu’un et garder la corde : quelle manière crapuleuse ! »

Et le chœur répond :

« Nous sommes indépendants, disent-ils, pourtant nous dépendons toujours du Blanc. »

Un deuxième proverbe suit :

« L’hyène mise en cage continue de zieuter le cabri. »

Encore une allusion directe aux faux-semblants de l’indépendance.

Puis vient une sentence adressée à l’Afrique :

« Le Blanc t’a octroyé l’indépendance, mais tu ne l’as pas prise au sérieux, tu ne l’as pas assumée comme il se doit. »

Et pour illustrer, l’auteur recourt à une image forte, viscérale :

« Quand nous voulons simplement uriner, nous devons demander la permission au Blanc. Quand nous voulons déféquer, encore la permission du Blanc ! »

Référence crue, certes, mais qui dit bien l’intimité de cette dépendance.

L’auteur élargit ensuite la critique à l’économie et à la finance :

« C’est le Blanc qui fabrique la monnaie que nous utilisons. C’est lui qui en fixe la valeur. »

Puis la maxime tombe, en français, comme un couperet :

« Une vraie indépendance s’arrache. Africains, prenez-vous au sérieux ! »

Le ton devient presque allégorique :

« L’enfant a plus de 50 ans et dépend toujours de son père. Quel qualificatif mérite-t-il ? »

Et de rappeler encore : « Comptons d’abord sur nos propres forces ! »

Dans la suite, l’artiste dénonce la vassalisation financière : accords de prêts, ratifications serviles, travaux publics confiés aux étrangers. Il interpelle l’Afrique :

« Toi, Afrique, es-tu vraiment indépendante ? À quand les États-Unis d’Afrique ? Le jour où tu seras unie, tu deviendras le continent le plus puissant du monde. »

Et il ajoute cette vérité nue :

« C’est à cause de tes richesses que le Blanc ne veut pas ton unité. Ce sont les Blancs qui choisissent nos dirigeants. Et lorsque des résistances surgissent, ce sont encore leurs armes que nous utilisons pour nous entretuer. »

Alors, avec une ironie tragique, il demande :

« Si je dénonce cela, en mourrai-je ? Si je dénonce cela, en tomberai-je malade ? »

Et il conclut, avec la sagesse du proverbe :

« Celui qui entre dans la rivière ne saurait craindre le froid. »

Suit un long cortège d’exemples : Togo, Côte d’Ivoire, Soudan, Somalie, Rwanda, Congo, Angola, Tchad… autant de blessures vives. Comme si chaque pays d’Afrique francophone confirmait que la « Françafrique » reste une prison.

Enfin, l’artiste convoque la mémoire des figures tutélaires : Kwamé Nkrumah, El Hadj Omar, Béhanzin, Hwégbaja, jusqu’à son propre père Benoît, dont il invoque la protection. Geste symbolique qui place sa chanson dans la lignée des luttes panafricaines.

Voilà donc pourquoi Anice Pépé, disque d’or ou pas, reste tenu à l’écart des grandes scènes internationales. Un homme qui chante ainsi la vérité, qui critique à la fois le néocolonialisme occidental et la compromission des élites africaines, ne peut guère espérer être « choyé ».

Son exclusion n’est pas un hasard. C’est la conséquence logique d’une parole trop libre pour plaire aux dirigeants comme aux parrains internationaux qui tiennent les ficelles de la culture.

Et c’est peut-être, paradoxalement, la preuve ultime de son importance.

En fin de compte, l’exclusion d’Anice Pépé des grandes scènes n’est pas un oubli, mais un choix. Un homme qui ose chanter la vérité, qui dénonce sans ménagement la compromission des élites africaines comme les manœuvres néocoloniales, ne peut être “choyé”. Son courage est sa gloire, mais aussi sa mise à l’écart. Et c’est sans doute là la marque des artistes véritables : ils dérangent parce qu’ils éclairent.

Adanɖé Bokɔsa